编者按

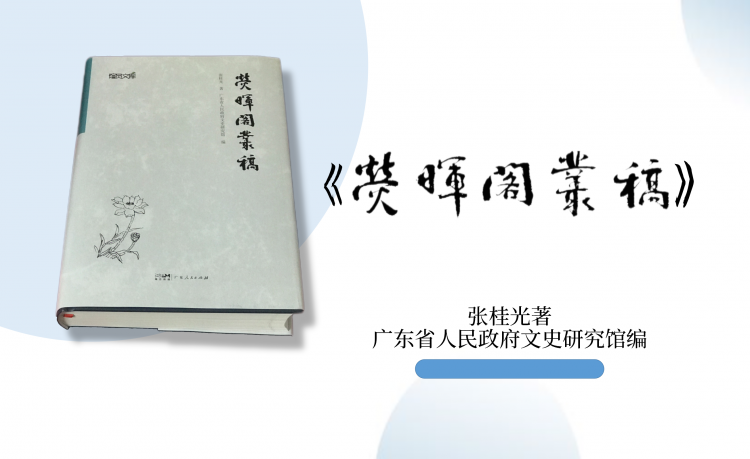

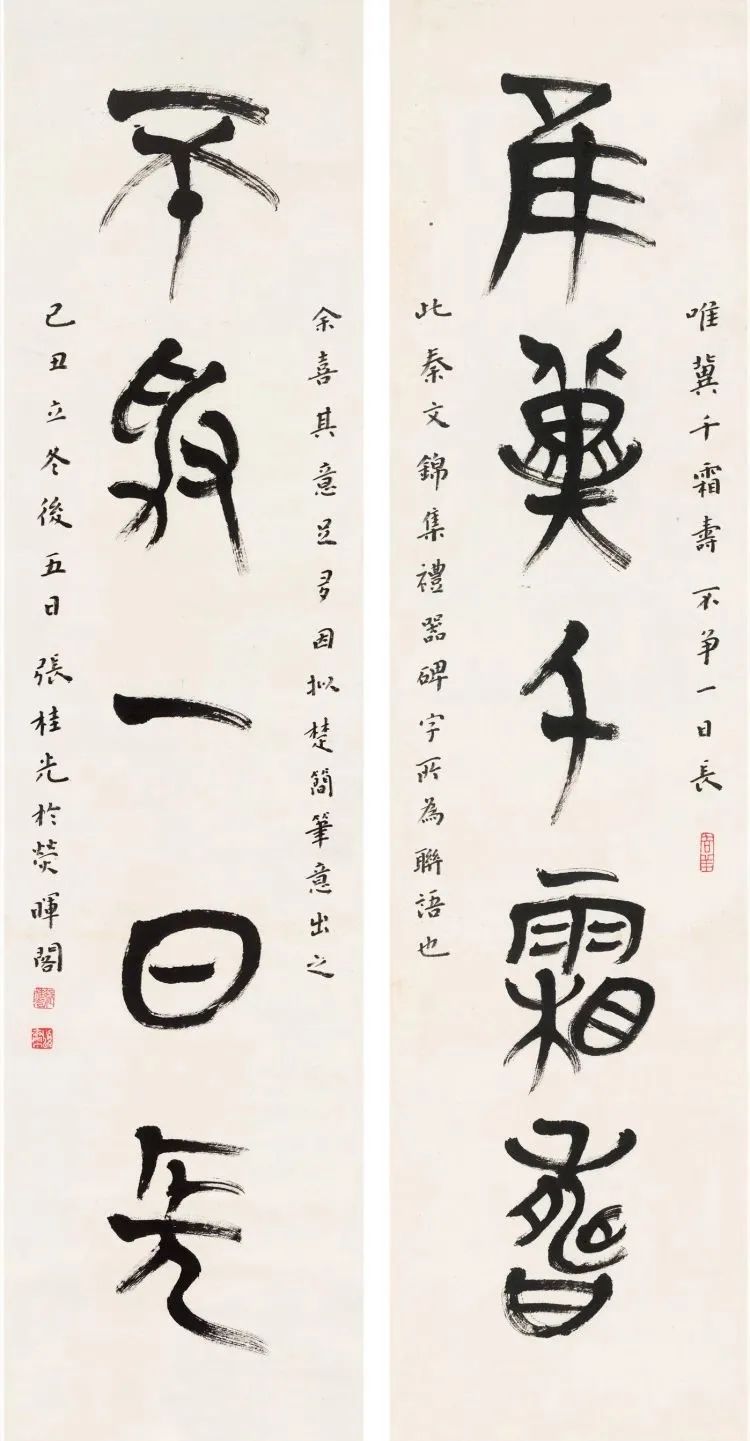

张桂光先生所著《荧晖阁丛稿》近日由广东人民出版社出版。该书90万字,690页,有精装与平装两个版本。

《荧晖阁丛稿》汇集了张桂光先生所写专业的、业余爱好的有关文字,并按论文、序跋、访谈、书学随想、书坛旧忆、书信、诗文、授课稿等分类编排,内容除古文字学与书法两大主体外,还涉及语言文字学、文学、历史学、人类学等方面,为张桂光先生几十年学习、研究的成果汇编。

《荧晖阁丛稿》由广东省人民政府文史研究馆《馆员文库》立项编印。

序

陈永正

在2018年的一次同学聚会上,我曾对桂光兄说:“你已年届七十,该编一本文集了。”桂兄说,文章多已发表,不必多此一举。我说,桂兄,社会上的人多把你看成是书法家,没关注你的学者身份、学术成就,学者声名还是要的。五十年代,杨树达先生被教育部立为部聘教授,杨先生称为“浮名”,陈寅恪先生特意修书一封,言明“浮名亦儒宗所应具”,在社会上有一定的名誉,有利于“弘宣我华夏民族之文化”。我与初生兄七十岁时都出丛稿了,你也应该出一本自选集,将你的主要学术成就作系统的展示,让世人知晓。

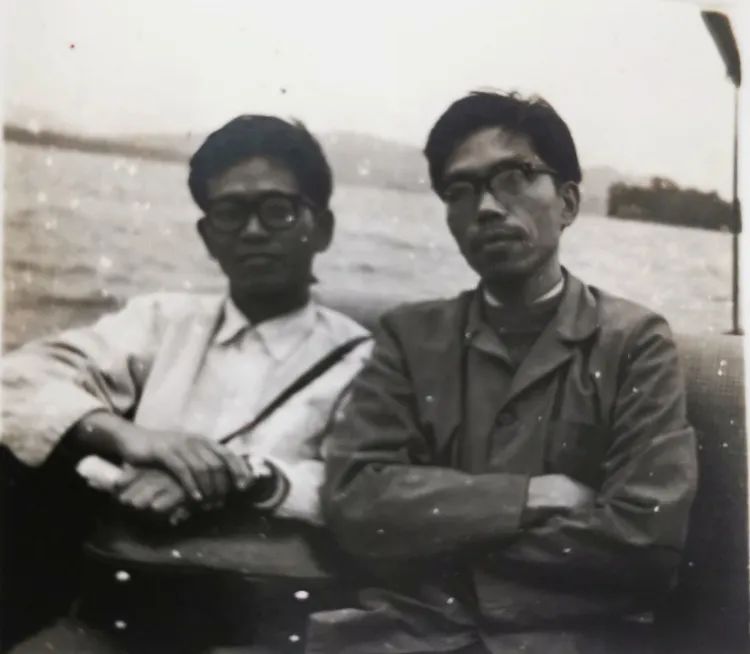

1980年摄于无锡惠山泉

两年后,桂光学兄将厚厚的一叠书稿亲自送来沚斋,并索序言。我与桂兄相识六十余年,先后于分春馆及容、商二老门下两度同学,对桂兄为人、学问、书艺都有较深的了解,是作序的最佳人选,也是义不容辞的责任。桂兄经常讲一句话:“做一日和尚撞一日钟。”我理解这句话的意思是,做一日学者就做好一日学者本分的工作,做一日书法家就做好一日书法家应该做的事情。他做事总是尽职尽责,是一个好老师,一个好学者。

2019年摄于无锡惠山泉

桂兄的主要成就在古文字研究方面,丛稿在古文字学理论的阐发、古文奇字的考释、古文字及其相关问题的探讨方面,均有独到心得。研究生学习期间的作业《释“![]() ”》即为师友所赞赏,并为《金文编》第四版所采用;硕士论文《古文字中的形体讹变》即被容、商二老及张政烺等前辈誉为“近年来古文字研究的一项新成就”,已被多种通论性的学术著作所采纳;对古文字形符特征和演变的考察,厘清了许多似是而非的问题,是古文字学领域里一项富建设性的成果;对义近形旁通用条件的探讨,举证确凿,对甲骨学界久已流行的“人卩旁通用说”的批判,已为多数学者所接受。对甲骨文倒文现象的探讨及对

”》即为师友所赞赏,并为《金文编》第四版所采用;硕士论文《古文字中的形体讹变》即被容、商二老及张政烺等前辈誉为“近年来古文字研究的一项新成就”,已被多种通论性的学术著作所采纳;对古文字形符特征和演变的考察,厘清了许多似是而非的问题,是古文字学领域里一项富建设性的成果;对义近形旁通用条件的探讨,举证确凿,对甲骨学界久已流行的“人卩旁通用说”的批判,已为多数学者所接受。对甲骨文倒文现象的探讨及对![]() 等十余字的释定(1988)亦已为学界普遍接受(刘钊先生1996年即以《甲骨文中的倒书》为题作了相似的论述)。桂兄在古文奇字的考释方面,功夫尤为独到:辨

等十余字的释定(1988)亦已为学界普遍接受(刘钊先生1996年即以《甲骨文中的倒书》为题作了相似的论述)。桂兄在古文奇字的考释方面,功夫尤为独到:辨![]() 与

与![]() (见)之异并释定为“望”;辨

(见)之异并释定为“望”;辨![]() 与

与![]() (往)之异而判定为

(往)之异而判定为![]() 的省文;辨

的省文;辨![]() 与

与![]() (龙)之异而释定为“

(龙)之异而释定为“![]() ”;释

”;释![]() 为逐(1986,裘锡圭先生1996年发文所释同此);分西周金文以往被统释为启的

为逐(1986,裘锡圭先生1996年发文所释同此);分西周金文以往被统释为启的![]() 为三字,并分别释定为启、肈、肇等,均为学界所接受。而桂兄最沾沾自喜的,是对楚简文

为三字,并分别释定为启、肈、肇等,均为学界所接受。而桂兄最沾沾自喜的,是对楚简文![]() 字的释定。此字一般都从北大李家浩先生释“弁”,桂兄1992年撰文指出

字的释定。此字一般都从北大李家浩先生释“弁”,桂兄1992年撰文指出![]() 与

与![]()

![]() (弁)有别,以释史为妥。文章发表后,一直无人响应,到1998年郭店楚简公布,

(弁)有别,以释史为妥。文章发表后,一直无人响应,到1998年郭店楚简公布,![]() 出现十六次,十五次都只能读史不能读弁,桂兄所释终为地下材料所证明而为学界普遍接受。

出现十六次,十五次都只能读史不能读弁,桂兄所释终为地下材料所证明而为学界普遍接受。

此外,读“司母戊”为“母后戊”已得胡厚宣先生认可,因属翻大公案,未易被学界接纳,但接受的人已越来越多,相信终能达成共识;疑三报二示为上甲微弟、成汤叔父的考论,虽未足为推翻《史记》所载之确证,然所疑有据,推论谨严,价值不可轻视。

1980年西安大雁塔前留影

古文字研究之外,桂兄用力最多、成就最著的,应该是书法了。书作方面,桂兄各体皆能。纵观全国书坛,把一种字体写得较好较精或个人面目强烈的名家不少,但像桂兄这样篆、隶、楷、行、草众体兼擅,各种书体都能达到较高水平的,并不多见;书论方面,对当今书坛最为关注的书法与写字的关系、书法教育与写字教育的关系、书法的实用性与艺术性的关系、文化素养与书法创作的关系以及临摹与创作的关系、入帖与出帖的关系、继承与创新的关系等问题,都有很好的阐释。对如何在传统继承基础上实现守正创新,怎样提高书法家的道德修养、肩负好书法家的社会责任,批判丑书乱书、正确开展书法教育等方面都提出了独特的意见和建议,对书坛正本清源、扭转乱象有重要的现实意义。

丛稿所涉及的,还有语言学、历史学、方术学、文学等方面的问题,虽无太多时间投入,但其成就亦不容小觑。如指出方言描写用字重音轻义现象,“是放弃汉字超方言的优长,将口头语言分歧引入书面记录中,使不同方言的书面语言回复到近乎口头语言那种难以交流的状态”,即颇能切中要害;认为三易是三种不同筮法,周易为蓍筮,连山类枚卜,归藏类火珠林,信能成就一家之说;桂光亦能诗词,我与桂兄1961年11月初见于分春馆。后来常听朱老师对别人讲,最近收了两个天赋极高的学生,一个叫吴九如,画山水,画花鸟,十分出色;一个叫张桂光,初中生,写的诗词已能合律,书法也有天分,以后一定很有前途。多年后,我对桂兄说,你性格太直,没有真正诗人的天赋,说话及写文章缺少含蓄蕴藉,不必花时间去写诗词,把更多精力投入你的学问好了。你的诗,在一般人看来还是不错的,但我认为你只是一个会写诗的人,而不是诗人。当然,你的诗也有佳句,如《春尽日过西塘怀分春师》“白日西倾那忍泪,残红半落欲沉灰”、《吉林古文字年会怀于省吾前辈》“绝忆来迟交并世,海城宿草已芊芊”及《生查子·和沚斋》等,有真情实感,故能动人。还有如《和沚斋学兄五十九岁自寿诗》《题冼玉清先生琅玕馆修史图》等亦见功力,其他的大多是应酬之作,只能算是合格而已。桂兄听了,居然说,好,听你的,我也有自知之明。

1980年安阳考古队仓库留影

1978年,我与桂兄同时考上容、商二老的研究生,再度同窗,四个同学共处一室。桂兄酷爱古文字,加上受陈抗学兄苦读的感染,学习特别用功,每天上午8点半至11点半,下午2点半到5点半,必端坐书桌前看书、做笔记。晚上7点半又开始研习,往往11点多还不肯休息,我睡眠不好,真受不了,只好提出抗议,要求10点准时熄灯,桂兄三人虽然心有不满,但也无可奈何。

1980年9月,我们开始了访学之旅,每到一单位,我们都出示预先准备好的容、商二老介绍信(实际上是我与桂兄抄写,容、商二老签名的),所到之处都能得到热情接待并提供方便,不少博物馆都带我们入仓库看甲骨、铜器,桂兄每摩挲不能释手,并认真记录。记得在洛阳博物馆,副馆长蔡运章取出一件铜盨向我们请教,大家七嘴八舌帮他们解决了一些问题,但对其中一个![]() 字大家都不认识,桂兄敏感地将它与上面的

字大家都不认识,桂兄敏感地将它与上面的![]() 字联系起来,认为是

字联系起来,认为是![]() (许)字的析书,大家才恍然大悟,均表赞同,全铭读起来也文从字顺。可惜有人提出,此器尚未公开,不宜抄录,故资料未能保存下来,桂兄心中颇为不满。也不知什么缘故,后来一直未见此铭文发表,不然,《金文编》又可增一新字形了。

(许)字的析书,大家才恍然大悟,均表赞同,全铭读起来也文从字顺。可惜有人提出,此器尚未公开,不宜抄录,故资料未能保存下来,桂兄心中颇为不满。也不知什么缘故,后来一直未见此铭文发表,不然,《金文编》又可增一新字形了。

1980年泰山经石峪留影

我们一起登过华山,也一起游过泰山。那时管理未规范,我们可以攀上经石峪,与金刚经亲密接触。我摸着寿字,叫大家过来沾沾光,桂兄马上响应,一起同享寿福,抗兄站在一旁冷笑,以为迷信。

桂兄的毕业论文《古文字中的形体讹变》,是导师、答辩委员以至同学公认最好的。毕业典礼后,容、商二老在南园酒家宴请我们,商老亲自将鱼头夹与桂兄,桂兄想推辞,我在旁小声说,一定要吃,独占鳌头,大吉大利。桂兄勉为其难,还是认真地将它吃了。

八十年代,我与桂兄一起参加过多次中国古文字研究会的年会,当时不少老先生还在,也都积极发表自己的观点,桂兄思维敏锐,常能发现问题,有不同看法,会提出来跟我和唐钰明商量,但怕人微言轻,不敢直面与老先生商榷,我和唐兄常执桂兄之手肘往上托,主持人见桂兄举手,请他发表意见,桂兄只好硬着头皮上台,发言翔实有理,经过多次论辩,也就慢慢崭露头角了。

1980年杭州西湖荡舟

我当省书协主席十年,当时就有“三驾马车”的讲法,我当主席主要抓大方向,一般事情基本不理。专职副主席王楚材管具体事务,桂兄思维严密而又计划周详,负责出点子、订计划。桂兄与楚材敲定后征得我同意然后实施,十年来取得很多成绩,广东书坛局面团结和谐,桂兄功不可没。

我的书法见解,早年与桂兄有较大差异,我力主创新,桂兄强调继承,但到后来,我的观点已慢慢同桂兄接近,最终认识到,创新要靠天赋及长期修养的,只能是少数人的事,对大多数人来说,不宜妄谈创新,能继承就可以了。观点就越来越趋向一致了。

张桂光先生是一位古文字学家,《荧晖阁丛稿》的结集出版,也许会对青年学者有所启示:一位治古典之学的专家,应具备训诂、考据、词章等多方面的知识,专门之学才能做得更深更透,才可能有杰出的成就。

二〇二二年八月,陈永正于中山大学沚斋

(以上内容由杨惠荣据录音整理,经陈永正先生审订)

【人物档案】

陈永正,1941年出生,广东高州市人,世居广州。曾任中山大学中国古文献研究所研究员、中文系博士生导师,历任中山大学岭南文献研究室主任,中国书法家协会第四、五届副主席,广东省书法家协会主席,中华诗教学会会长,荣获第二届广东文艺终身成就奖。有《诗注要义》《沚斋丛稿》等著述数十种。

张桂光,广东南海人,1948年生。华南师范大学文学院教授、博士生导师,广东省人民政府文史研究馆馆员。中国古文字研究会理事,广东省书法家协会主席。著有《书法教程》《汉字学简论》 《古文字论集》等,主编有《商周金文摹释总集》(获第六届高等学校科学研究优秀成果奖三等奖)、《商周金文辞类纂》(获第八届高等学校科学研究优秀成果奖二等奖、广东省哲学社会科学优秀成果奖一等奖、第三届全球华人国学成果奖)等大型书籍。主持教育部重大课题攻关项目“金文集成”及国家社会科学基金重大项目“金文大词典”。

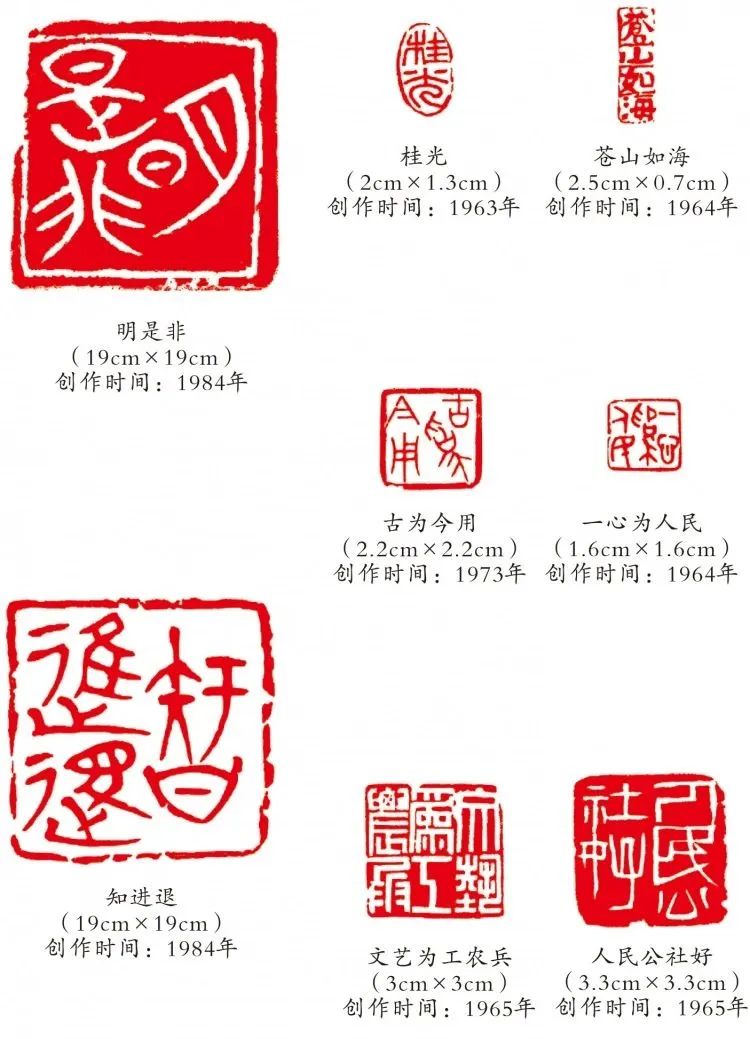

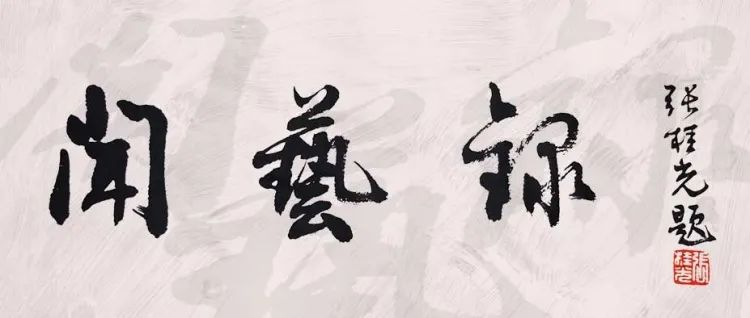

【作品欣赏】

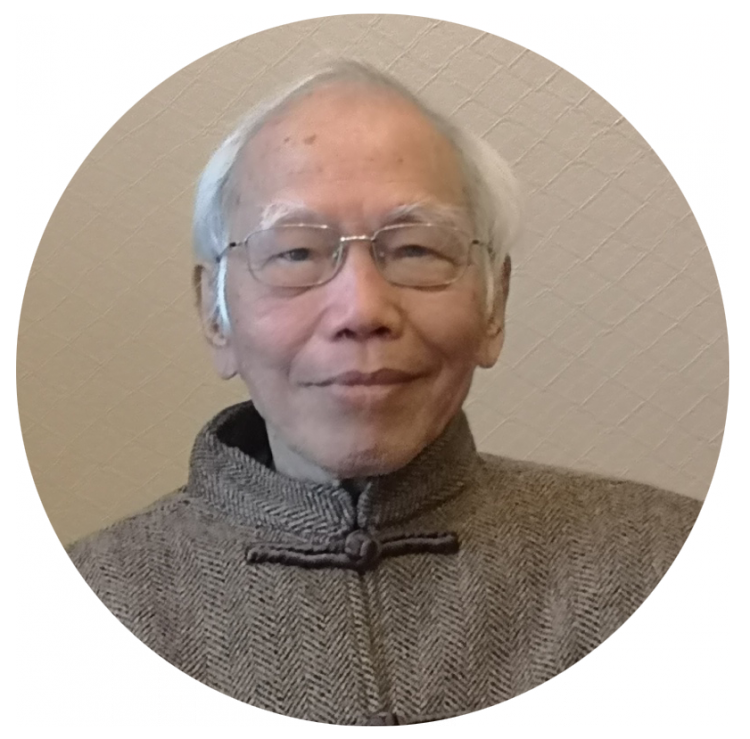

古格言甲骨文对联 136cm×34cm×2 2013年

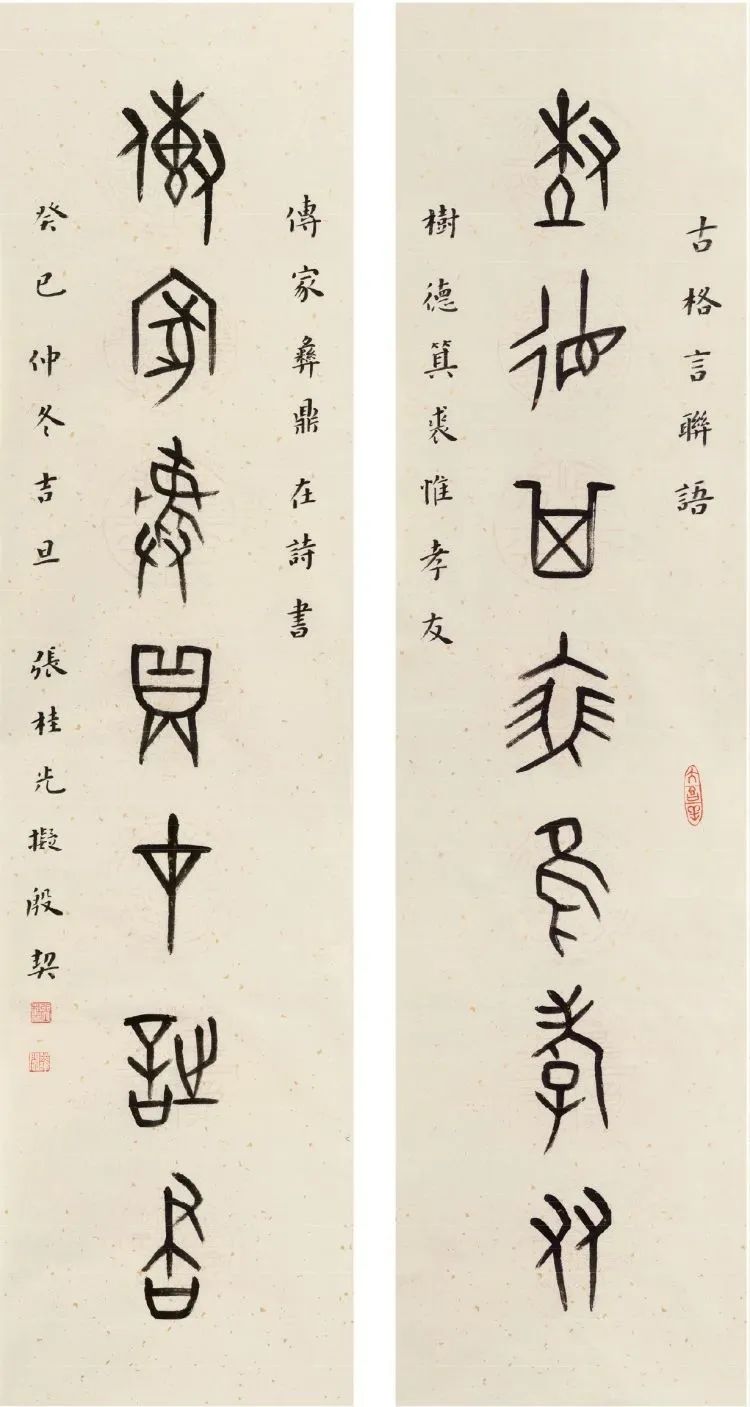

《商周金文摹释总集》编成感赋金文中堂 130.9cm×63.2cm 2013年

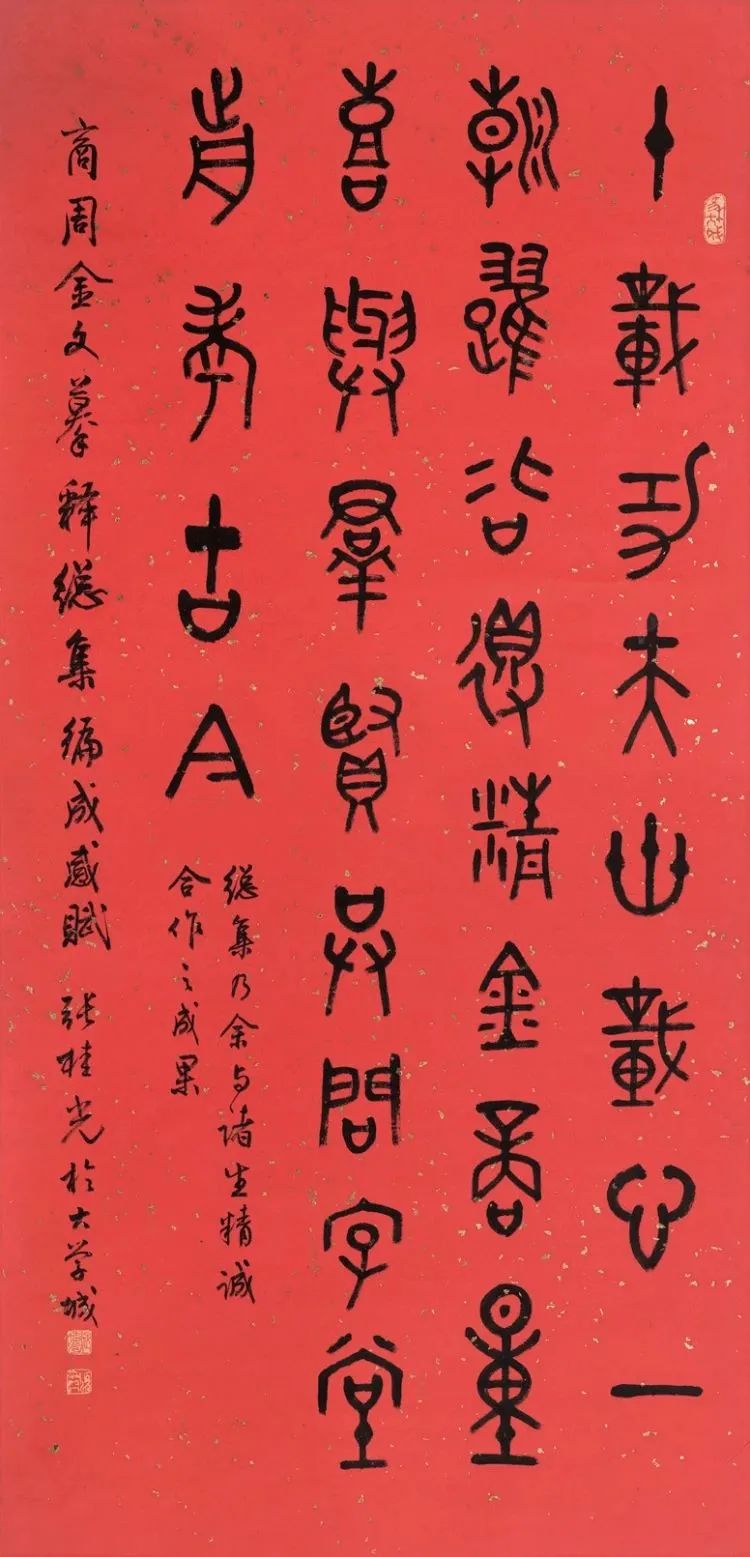

《唯冀·不争》楚简文字对联 136cm×34cm×2 2009年

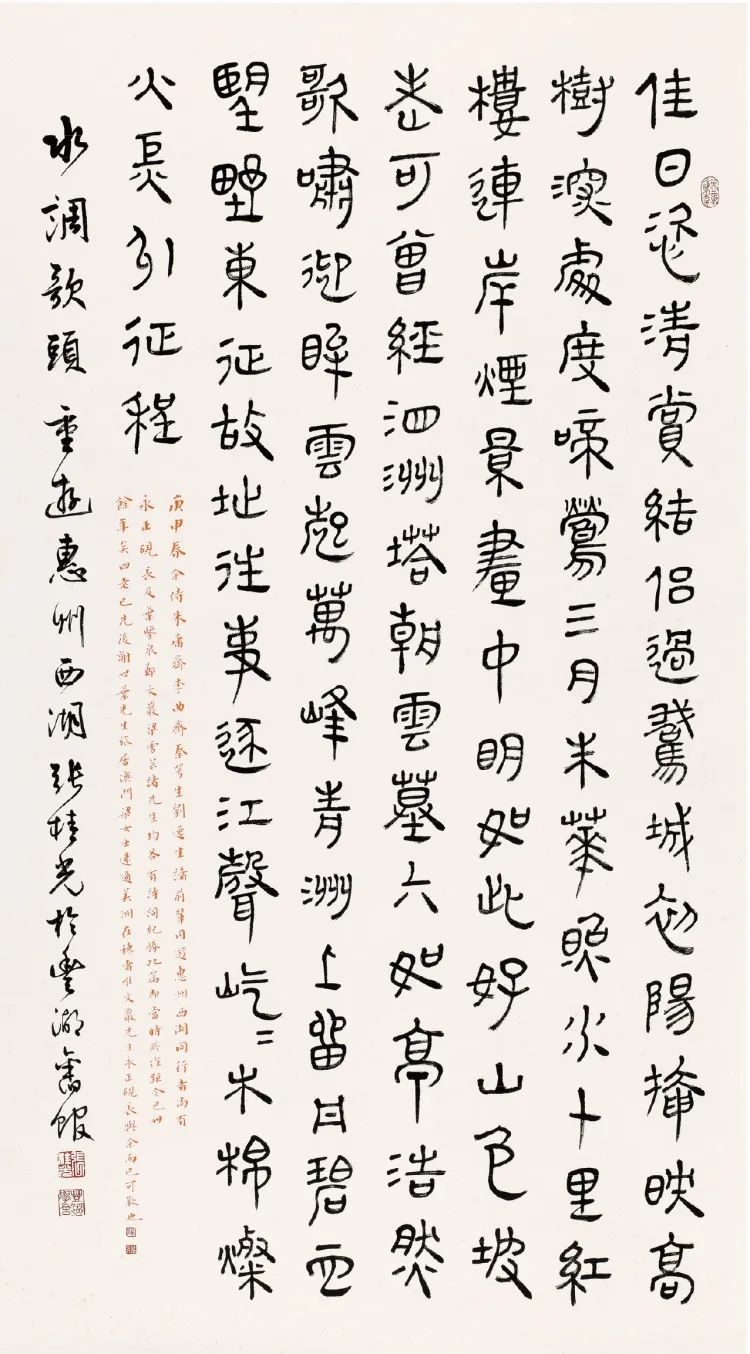

重游惠州西湖秦隶中堂 152cm×83cm 2011年

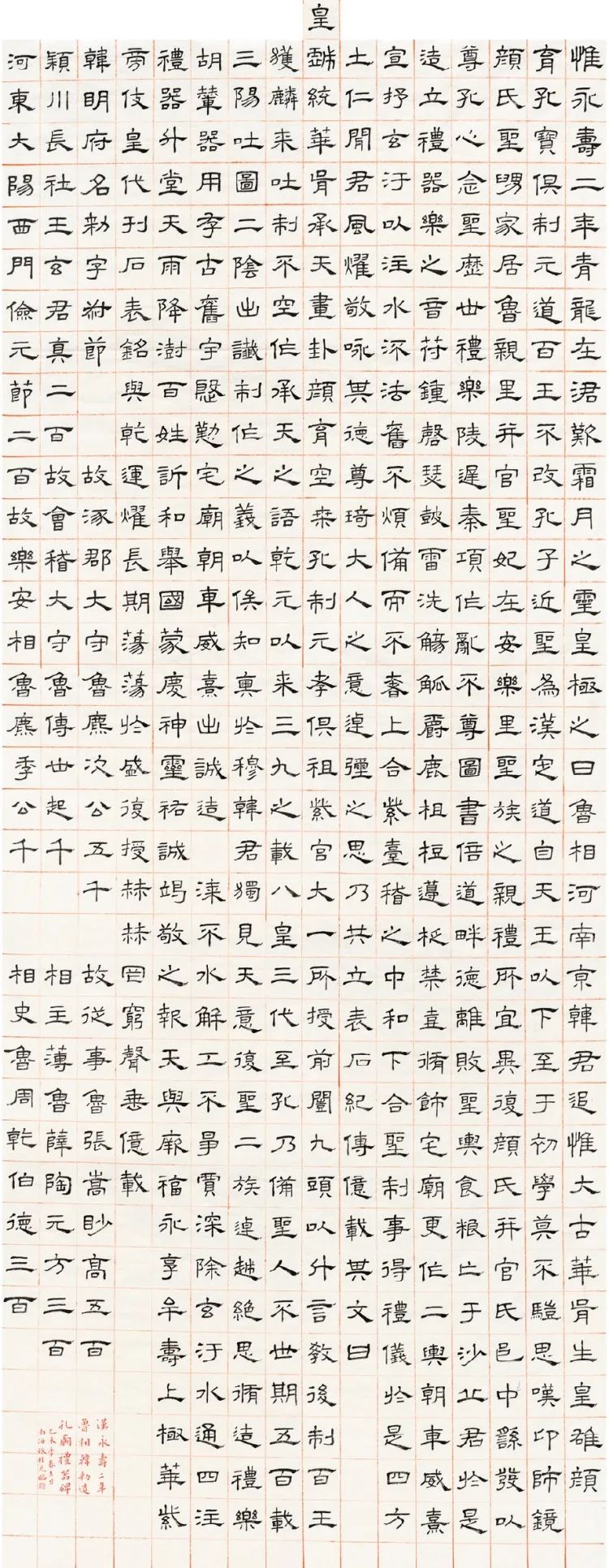

临《礼器碑》立轴 360cm×150cm 2015年

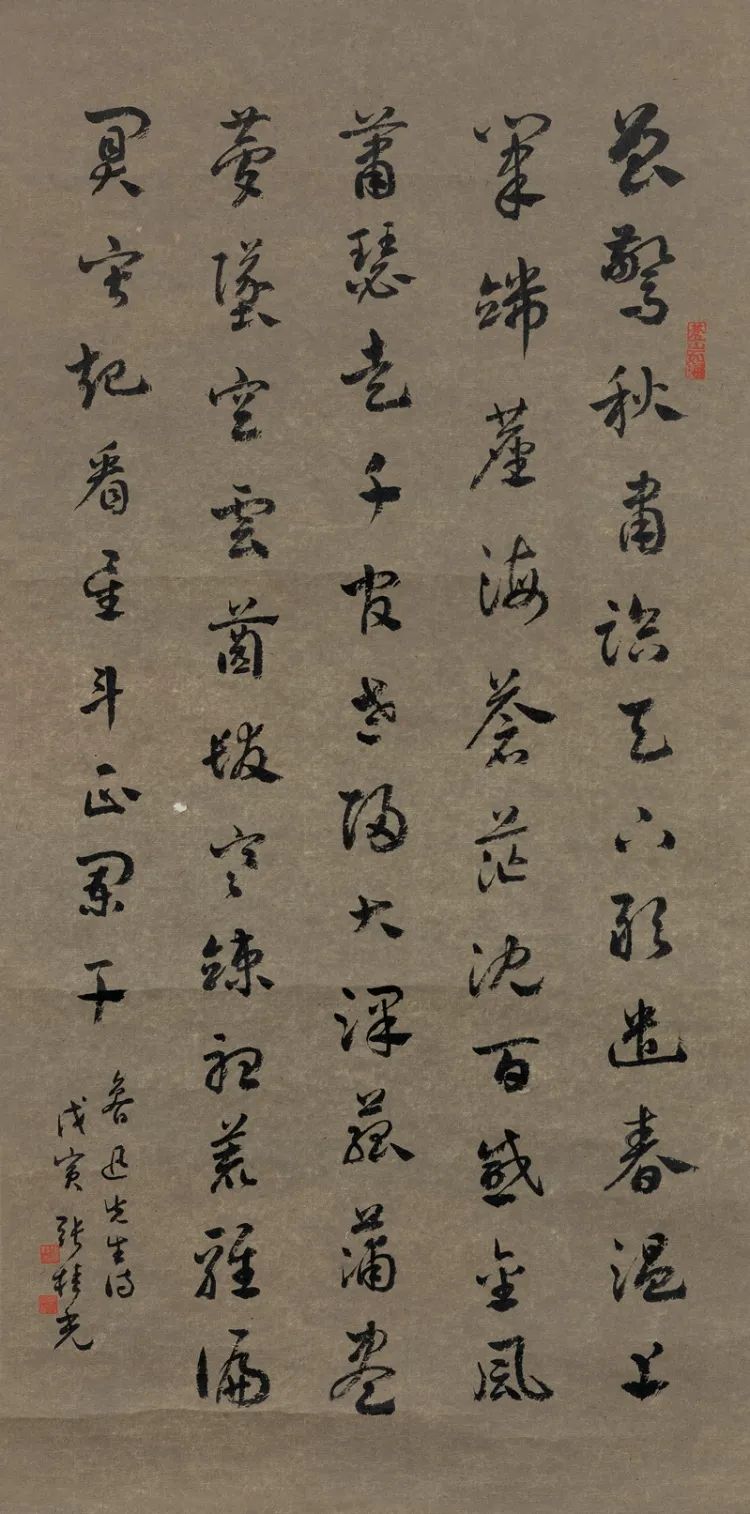

鲁迅诗章立轴 66.5cm×33cm 1998年

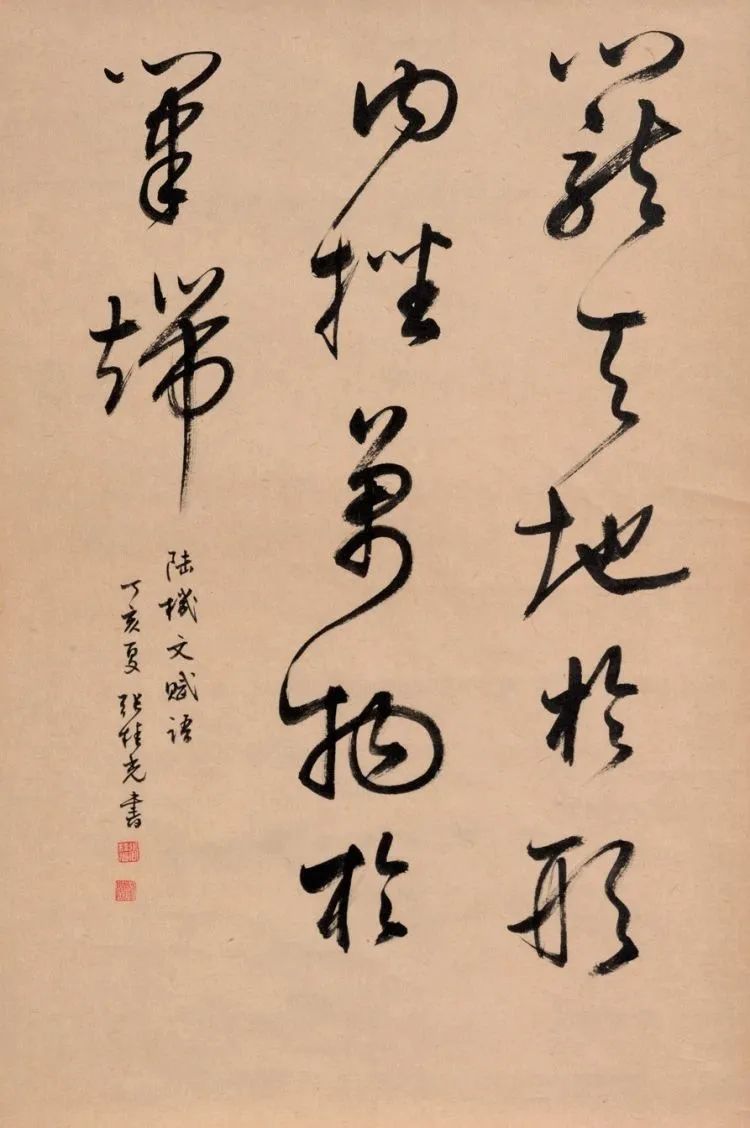

陆机《文赋》语草书斗方 60cm×30cm 2007年

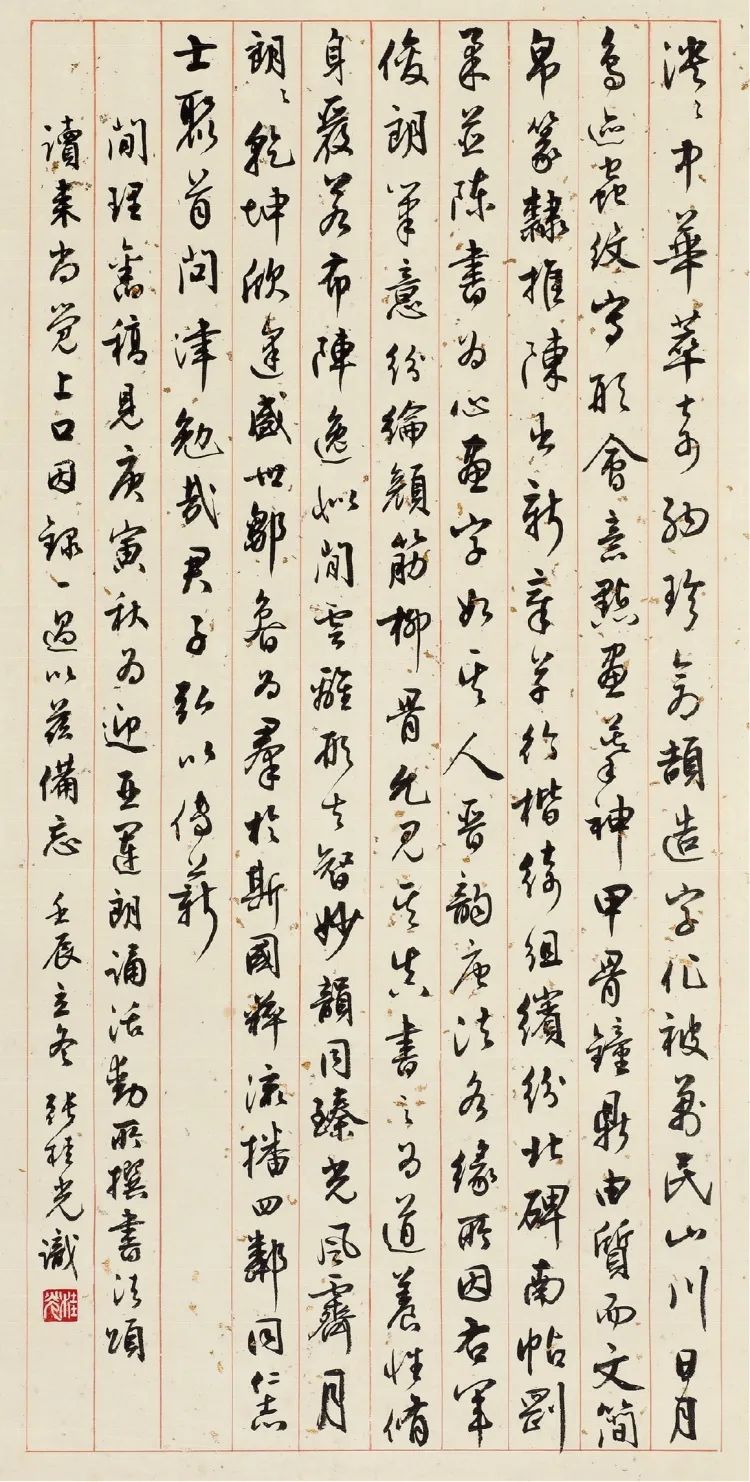

书法颂行草立轴 66cm×33cm 2012年

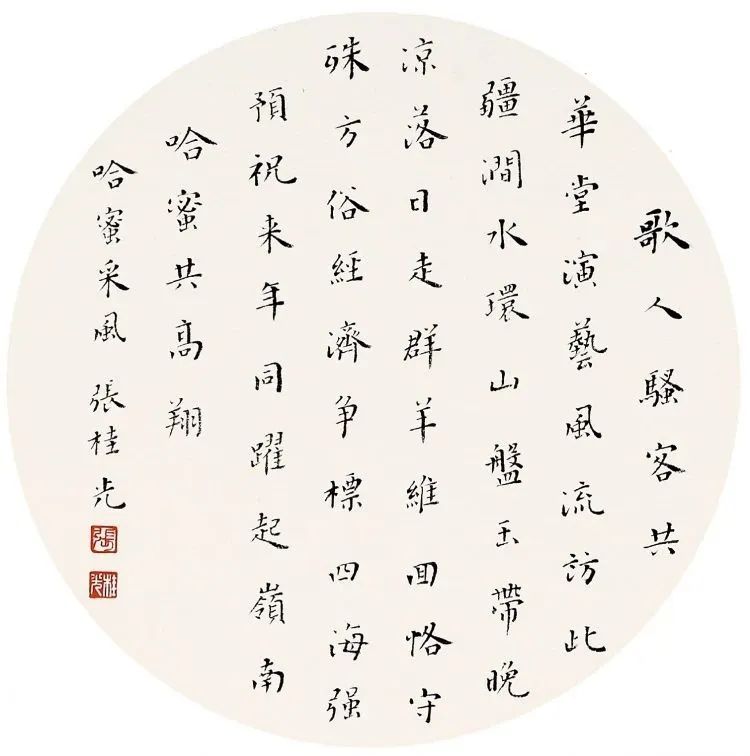

哈密采风楷书团扇 33cm×37cm 2013年

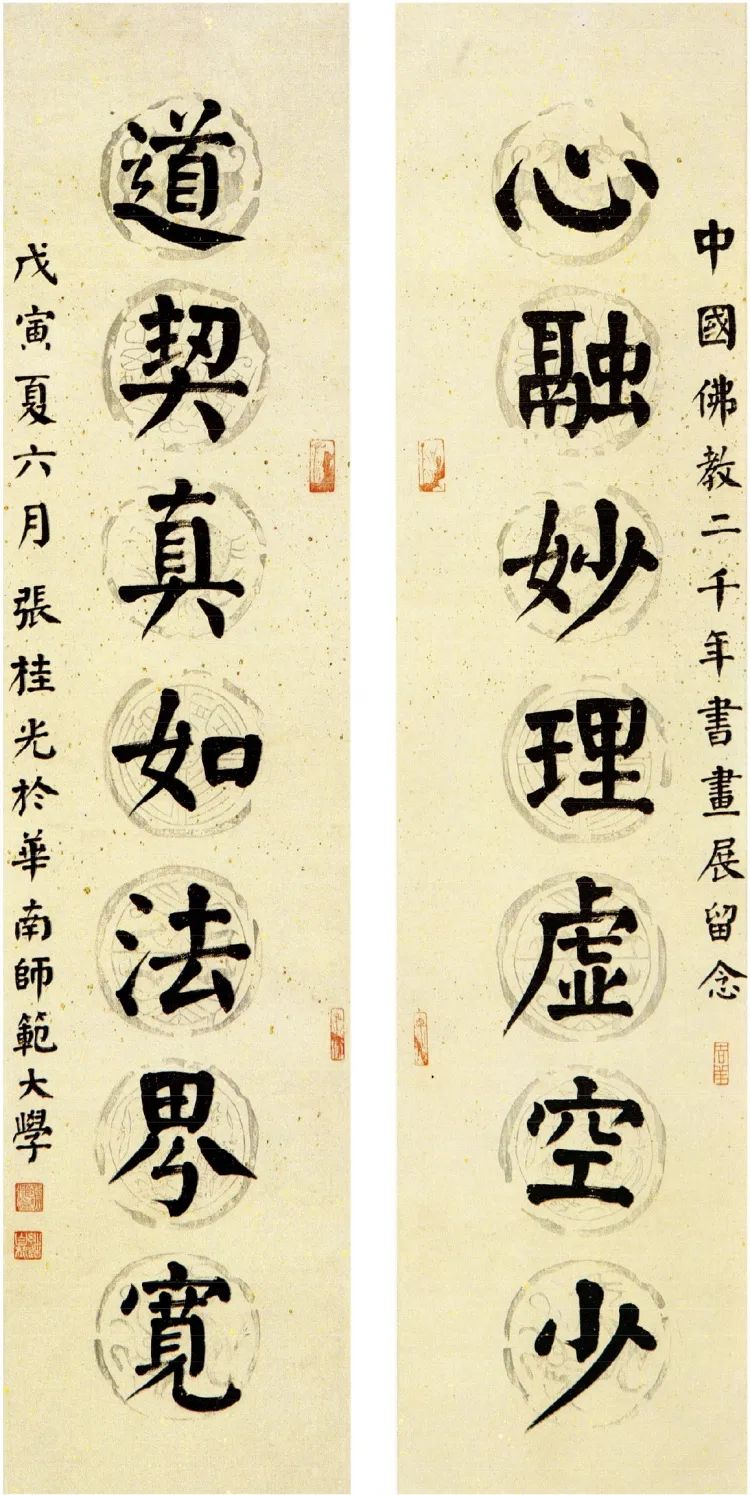

《心融·道契》联 136cm×34cm×2 1998年