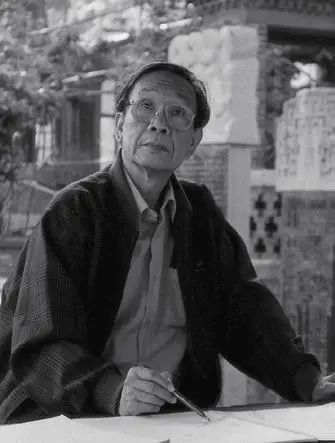

梁世雄

生于1933年,广东南海人。广州美术学院教授、硕士研究生导师,曾任广州美术学院中国画系主任,岭南画派研究室主任、纪念馆副董事长,广东省美术家协会常务理事、政府文史研究馆馆员、专家小组成员,中央文史研究馆书画院研究员,中国美术家协会会员。出版有《梁世雄画选》《梁世雄画集》《岭南画学丛书·梁世雄》《中国当代名家画集·梁世雄》等。

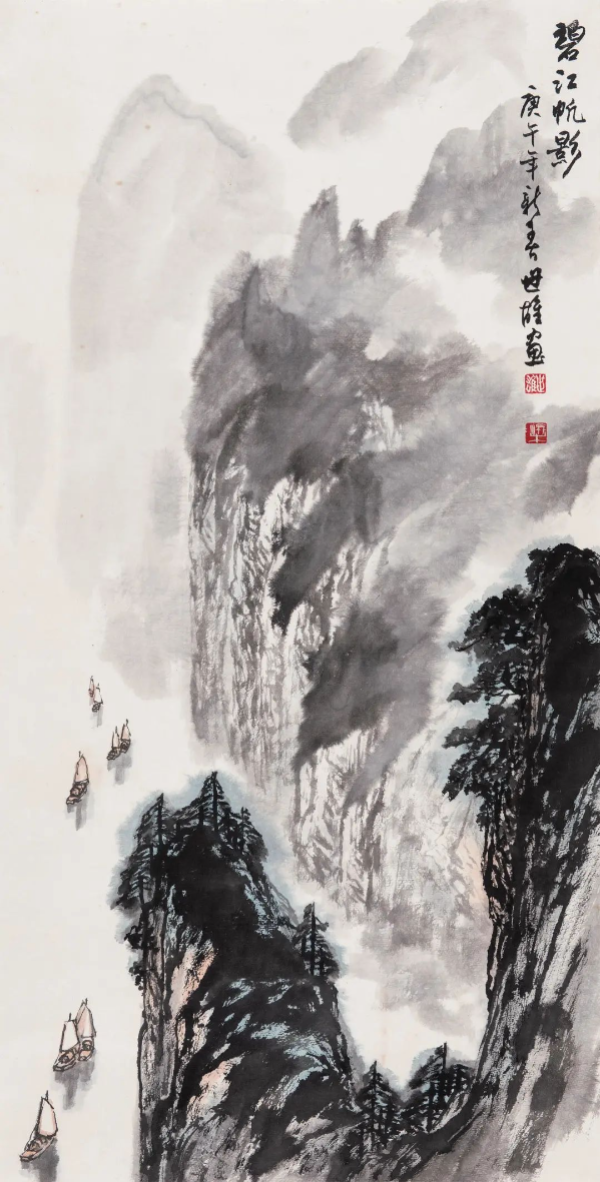

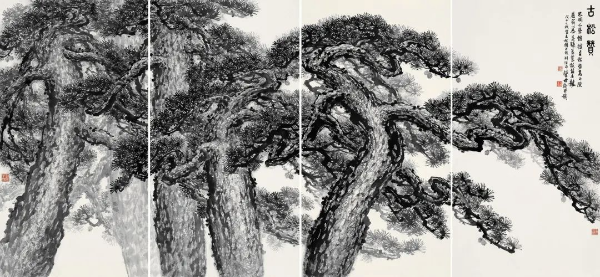

梁世雄的中国画创作之路 ◇ 薛永年 邓锋 新中国成立以来,古老的中国画艺术在新的文艺政策的引领下变换体貌、抖擞精神,以为人民大众服务为方向,以直面现实生活为创作基础,以“写生”为具体路径,由此涌现的“新中国画”迸发出前所未有的活力,开拓出一条不断创新发展的道路。作为早在20世纪上半叶便以革新精神和关注现实而崛起的“岭南画派”,其第二代代表人物关山月、黎雄才等在传承中进一步与时俱进,既深化和拓展了岭南画派的艺术面貌,也成为新中国中国画发展演进的重要组成部分,并且培养后学,影响遍及全国。生于1933年,1949年考入广东省立艺术专科学校的梁世雄,其艺术发端直接受益于岭南前辈,其艺术历程也伴随着新中国同步展开。时至今日,他以九十高龄仍活跃于岭南画坛,成为岭南画派第三代重要代表之一,成为新中国成立以来中国画发展变革的亲历人与推动者。 从广东省立艺专(1950年与广州市立艺专合并,改称华南人民文艺学院)到中南美专(武汉),在近七年的专业艺术院校学习中,梁世雄打下了全面扎实的艺术功底,素描、速写、油画、水彩兼善,中国画人物、山水、花鸟诸科并工。1956年毕业留校任教后,在黎雄才、关山月等前辈老师的引领下,梁世雄很快便展现出出色的写生创作能力。1959年,他任山水科助教,山水画遂成为他此后一生主攻的专业创作方向。 梁世雄、容璞 长江大桥合龙前夕 41.3cm×81cm 纸本设色 1957年 中国美术馆藏 五六十年代,既是社会主义新中国建设如火如荼展开之际,也是“新中国画”以写生的方式描绘现实生活、取得突破发展的重要时期。在时代的潮流中,梁世雄继承了岭南画派重写生而不废笔墨的优秀传统,描绘了不少具有鲜明生活气息的时代风貌,既有大厦、水坝、工地等建设场景,如与妻子容璞合作的《长江大桥合龙前夕》,画火热的气氛、浩大的工程,又有普通城乡的新气象,画竹林、水田、梯田、山村等,景观丰富,生活气息极为浓郁,如《中山写生》《东风吹遍姚家寨》。而描绘家乡所见,更是亲切动人。如《珠江月夜》《珠江晓雾》等,以珠江为主体,前景画树木,中远景绘两岸城市风光,平远拉开,空间开阔,夜月、晨晓的氛围感极强;韶关《丹霞山》凸显霞光中的晦明变化,粤北写生则充满田园水乡的平淡意趣。此外,还有描绘自然名胜的写生作品,黄山以云海、奇松、夕照为主,庐山写含鄱口的气势,桂林则描绘象鼻山、七星岩或渡口等。这些描绘城乡新貌和自然风光的作品,在突出山水风景主要特点的同时,清透刚健的笔墨气质已然显露,不仅引入焦点透视,而且使用古人不用的直线,特色鲜明的景观往往伴随着现实人群的活动,人物已非古代山水画中程式化的点景符号,刻画得生动具体,显示出人与自然新的互动关系。 60年代中期,为纪念西藏自治区成立,梁世雄随文化和旅游部慰问团赴藏,归后闭门创作五个月,描绘雪域高原的风光。在此基础上,他又为人民大会堂西藏厅创作了《雪山雄鹰》。这批作品集中体现出其对特定自然景观的描绘能力,以及概括雄强意象的积极探索。如《高原雄鹰》山势壮阔,一队人马正面而来,身披霞光,人山合一,体现出一种昂扬高迈的气质。主题大画《雪山雄鹰》,前景松林层叠,远景茫茫雪山,有近乎“江山如此多娇”的宏大气象。高原景象不仅成为其后来反复描绘的常见题材,而且与其南方气质互为补充、积淀融合为一种雄秀兼具的精神体貌。 梁世雄 雪山雄鹰 93.5cm×118cm 纸本设色 1965年 从梁世雄五六十年代的山水画作品来看,写生取景是其最主要的特点,所画均来自现实生活的所见所感,突破了古代传统图式的限制,而在笔墨表现上,一方面注重体会物理的内在规律,在描绘物象形、体、质的同时,强调光感、色感、空气感,传达出真实而鲜活的生活感受,另一方面也注重锤炼笔墨,在笔线概括勾勒的同时,注意墨韵与色感的交融,延续着岭南一派对于空间气氛的营造。 70年代末,梁世雄逐渐成长为岭南画派第三代的中坚力量。1977年,他参加了以关山月、黎雄才为首的广东国画创作组,为毛主席纪念堂绘制大型主题创作,先后深入井冈山、韶山、娄山关、延安采风,合作创作了《农讲所颂》《遵义曙光》《井冈山》等大型作品。画面均极为开阔宏伟,沐浴在红色阳光中,善于渲染氛围,点明红色主题。此外,在采风写生途中,他还描绘了一大批革命圣地山水和主席诗意山水,尝试多种表达手法,尤以彩墨对比为特点。随着开放语境与更多的交流,梁世雄壮游祖国各地名胜山川,上黄山、游三峡、赴江南,描绘各地新貌,如《天堑截流》、《峡江新颜》(画稿)、《巫山云雨》、《惟见长江天际流》、《月出峨眉照沧海》等,在云水动势中展现名胜的历史感和大气魄,而《星湖春晓》《柳浪闻莺》等则以风柳远山相映衬,表现水乡之柔秀。可以说,极尽不同地域和时令的特色。同时,他在笔墨造景上广搜博取,根据不同的景象吸收化合各家各派的处理办法,如表现革命圣地、江南水乡则借鉴新金陵画派,描写蜀中云水则吸收陆俨少的某些手法,描绘高原风光则融入长安画派的粗笔重墨,而简整的景象概括又适当吸取李家风貌。当然,这种广泛学习并未丢失自家本色,又与特定景象契合无间,显示出梁世雄与时俱进、趋新融合的探索精神。这种探索尤为集中地体现于他对黄山母题的深入挖掘与表现上:黄山之松,迎客、送客、卧龙、黑虎的不同形神,俱收入笔下;黄山烟云,朝晖夕阴、气象万千,雨后、晨起、夕照的变幻无穷,都展现无遗;画上常题“傲雪青松常翠色,云起黄山别样奇”“泼湿黄山几段云”,形容种种奇观,可谓淋漓尽致;体现在笔墨上,则是干湿浓淡、墨色辉映,尤以泼墨、干笔的对比大写最见精神。 梁世雄、蔡迪支、林丰俗、陈章绩 农讲所颂 160cm×321cm 纸本设色 1977年 广东美术馆藏 此际,梁世雄还在描绘岭南风光中,注入了十分浓郁的诗情或热爱家乡的寓意。这类作品多以椰树、榕树或竹林为表现主体,其中的《水乡晨曲》、《小鸟天堂》、《故乡情》(1982—1987年间,多达四五幅)等,都构筑了南粤水乡的优美意境。取境在宁静的水边,画幽深密丽的竹林,或根脉四出的大榕树,辅以水中的倒影,空中成群的小鸟,给人以诗情画意的美的享受。《古榕深处》《树高千丈》等,构图远近拉开,以高耸直上与平推空间的结合,表现了“树高千丈,落叶归根”的寄寓。 90年代以来,梁世雄虽已是花甲之年,但写生创作的脚步依然没有停止,国内游张家界,登泰山,观九寨、黄龙,国外则先后赴日本、泰国,远游加拿大及欧洲诸国,饱览异域风情。一方面抓住所见中最为令人难忘的视觉实境和空间关系,加以提炼;另一方面从真境感受出发,重组笔墨,勾皴擦点染和没骨、泼写等多种手法并用,使笔墨语言得以纯化。如以日本富士山主峰为描绘对象的《芙蓉峰上一轮高》(又有《青空一朵玉芙蓉》等多幅),仅以重墨枯笔简略勾写主峰,山、云俱是淡墨泼染,却诗意般地表现出积雪山峰在月光照耀下的高华。远赴加拿大及欧洲诸国期间,更是以中国式的写生笔墨描绘各处名胜,如尼亚加拉大瀑布、莱茵河畔、巴黎圣母院、新天鹅城堡、荷兰田园、威尼斯水城等。由于长期写生取景造就的过硬本领,笔墨表现手段多样,加之对空间、光感、气氛等的整体把握,故笔墨与造型、意蕴与实景皆毫无违和之感,反而体现出中国画表现力拓展的诸多可能性。 梁世雄 小鸟天堂 137cm×68.5cm 纸本设色 1981年 岭南画派纪念馆藏 在这一时期,梁世雄又以“忆写”的方式,在多年实地写生观察感受的基础上,通过记忆的筛选,进行意匠经营,反复锤炼、提升画境,其山水画愈发气象恢宏,写意精神更加明显,在笔墨设色上也更加炉火纯青。峡江、高原、黄山三大画题都在新的艺术表现中得到升华。《碧江帆影》近山以重墨勾勒,远山浅淡挥染,其间穿插大片淡墨云烟,化实为虚,空气透视感极佳;《西陵烟雨》(1990年,2002、2006、2012年又曾先后以同题或《西陵雨后》为题画此)丘壑浑成,云水自然,山川如洗;《遥望喜马拉雅峰》采用肌理感的意识塑造山体,与大笔淡墨染写形成强烈对比,确有遥想中的巍然大气。对于黄山,梁世雄情有独钟,“余曾四上黄山,写松千株”,诚如荆浩“忘笔墨而有真景”,1996年三上黄山时仍在不断搜妙创真,作“云起黄山无限情”系列,可谓得黄山如真似幻之妙境,正如其言“此乃从宇宙大观千变万化中所得也”。 梁世雄 碧江帆影 91cm×49cm 纸本设色 1990年 这种纯化真境、表现自然山川内在生命力的笔墨图式在21世纪前后达到一个高峰,上述三大画题一直延续,如《黄山四千仞》、《登高壮观天地间》、《大漠雄风》、《湖畔春色》(2000、2006、2009年均作)、《山水有清音》等等,在不断地“忆写”中凝化为人与自然交融的审美意象:黄山的奇幻神韵,峡江的山高水长,高原的雄浑壮阔,诚可谓“壮观天地”也。 2002年,梁世雄参加广东省文史研究馆代表团赴台湾访问,归后创作了大尺幅、大场面的《阿里山之魂》和《太鲁阁激流》。前者绘阿里山密林,如在山中仰望,参天古木,刚健挺直,上部透出的光气与远山的飞瀑,更增添了神秘而幽深的氛围;后者取全景构图,以俯视的角度揽收太鲁阁峡谷九曲洞至燕子口一带景象,山崖壁立千仞、高险盘亘,激流曲折激荡、奔腾不息,动静间流云飞渡,蔚然壮观。2003年,已年届七十的梁世雄又深入新疆中蒙边境的淖毛湖镇胡杨林地区收集创作素材,画中多次题写:“面对大片原始胡杨林,历经风沙侵蚀,犹如一座座耸立于戈壁滩上之巨型雕塑,姿态雄伟,与天地风云融为一体,得天地日月之灵气,扎根大地,拥抱蓝天,体现出胡杨三千年不朽之顽强生命力。”一大批以胡杨为主的作品应运而生,有的点缀牦牛、驼铃,在茫茫戈壁中或渲染夜月,或点染金秋,如《胡杨月夜》《岁月》《雄风岁月》《大漠胡杨》等,都透过这千年古木表达出天地自然横亘永在的生命力。 梁世雄 东风吹遍瑶家寨,绿满梯田青满山 148cm×74cm 纸本设色 1963年 简要回溯梁世雄从50年代至今的山水画发展历程,写生是其创作的基本出发点,也是其屡变屡新、不断探索开拓的内在脉络。正如前文所述,在百年中国画变革的初期,岭南画派的前驱便开风气之先,革新题材,激活古已有之的写生方法,引入西方空间透视法,将程式化的山水图式转化为真山真水,将传统意境转化为表达现实生活体验。新中国成立以来,岭南画派的继承者不仅保持与时代同步,而且将写生创作的方式进一步发扬,使之汇入时代的主潮之中。写生,不仅使新中国画的题材拓展更新,有补于明清仅重笔墨所造成的形式空疏,而且重新发现生活与自然之美,并通过体验生活使之上升为一种崭新的创作方式。梁世雄正是在这样的时代语境中一手接过岭南前辈的优秀遗产,一手融入日新月异的时代生活之中。他的写生创作,体现为以下几个特点:在取景造境方面,具有鲜明的时代性,始终与现实与人民生活紧密联系,无论是名山大川或是乡村小景,要么是充满着人的活动痕迹,要么是洋溢着与时代相应的自然伟力。虽是景象各异,但热爱祖国河山的真情实感始终如一,尤其是写生所见的空气感、新鲜感、光线感,一直贯穿其创作始终,愈至晚年,情景相合的画境愈趋浑整沉雄,艺术生命、自然造化与时代精神融为一体。在写生与笔墨的关系上,梁世雄并不偏废,一方面尊重客观对象的物理规律,另一方面继承岭南前辈“毛笔直取”的书写性,灵活多变地调适二者之间的契合度,从而不断形成自我新的笔墨语言。尤为难得的是,在1957年与古文字学家、书画篆刻家容庚之女容璞结为夫妇后,梁世雄不仅得以遍览、临摹岳父所藏的诸多古代绘画名迹,如《巨然山水长卷》《沈周山水册》等,同时受其提点“历史上大画家没有写不好字的,必须在书法上下大功夫”,遂于书法碑帖方面用功甚勤。篆隶楷行草均有所涉猎,尤重行书,早期着力于文徵明小行书,在婉转劲利笔调中注重法度与意态的和谐,中年后转向对李邕行书碑版的学习,取其沉厚、端凝,含碑味于其中。这两种行书笔调转化于其山水画的运笔勾写,从早晚期面貌之变可明显窥见。在一些晚年补款的作品中,尤能见出其笔力的雄厚、朴质。以写生的方式进行创作,则涉及如何从收集素材转化到画面经营。在这方面,梁世雄留下了难以计数的画稿,常常是围绕一个画面主题,画了不少写生或构图,水墨的、铅笔的都有。无论是画中出现的人物还是建筑、帆船、动物等,无论是画面主体还是点景,无论是局部组合还是整体关系,他都数易其稿,反复锤炼、精益求精。这一严谨的创作方式不仅反映出新中国中国画学院教学的显著特点,而且也足以体现梁世雄集腋成裘、研精苦思的创作精神。 回到梁世雄的人物画与花鸟画创作,虽然这两科并非其主攻专擅,但均有鲜明的地域特点和个人气质,既反映出他作为写生创作型画家的综合素养和全面能力,也从另一侧面记录和见证着其在时代变革中的心路历程。 梁世雄 抽纱 180cm×68cm 纸本设色 1959年 梁世雄的人物画创作主要集中于50到70年代,一种是肖像,一种是人物画创作。刚从中南美专毕业,他便创作人物画作品《永远做最可爱的人》,由湖北人民出版社印成单幅发行,既可见其在人物造型方面扎实的基本功,也体现出其对时代人物的密切关注。综观其人物画题材,一类为工农兵与英模肖像,一类反映人民群众的劳动生活,如农业学大寨、山村医生、军民鱼水情、女工旧恨等,尤其是描绘广东妇女日常劳作的场景,既有地域特点,又有生活气息。《归渔》中的打鱼妇女侧身坐于满载而归的渔船,眼神坚定、暗含喜悦,人物形象刻画得朴实而生动,海浪涌动、海风轻拂,斗笠、渔网、鱼篓等细节也交代得具体入微,烘染了画面主题和人物精神状态。这件作品于60年代初多次出版。《抽纱》一作,画紫藤树下,月亮门内外,细心抽纱的劳动妇女。在艺术表现上,将花卉画与人物画相结合,又采取焦点透视,近大远小地处理空间,画法在工笔(人物)与小写没骨(花卉)之间。《椰林秋晓》《翻山涉水》等作品更将人物活动与较大的椰树竹林之景相结合,人物虽小,用笔颇工,姿态甚为生动,掩映于场景之间,显得极为融洽。这样的处理手法后来也频频出现于其山水画的点景中,增添了自然生活的意趣。1964年所作的《女工旧恨组画》以水墨淡赭刻画旧时代女工形象,在以人物描绘为主的同时,不仅生动真实地表现了悲痛的情感状态,而且简洁的环境烘托恰到好处。 梁世雄 翻山涉水 170cm×81cm 纸本设色 1962年 广州美术学院美术馆藏 从梁世雄人物画造型及笔墨语言来看,既吸收了岭南人物画前辈方人定的一些手法,如笔线简括生动,人物有写实效果但并不依靠素描方式刻画,又与岭南同辈画家杨之光、陈金章等切磋交流,尝试人物与山水、花卉、树木等环境相结合,探索各种表现技法,如纯用白描,或水墨与白描结合、水墨淡彩写实、勾线淡色小写意,或采用工笔重彩方式作宣传画、年画。此外,为适应人物画的教学工作,其还作人物肖像画步骤示范图,应是受到同时代刘文西作品的影响;其他人物肖像写生则要言不烦,在简整的造型和简练的笔墨中抓住人物的神情状态和性格特征。整体而观,从梁世雄的人物画可以一窥新中国人物画为适应新的时代需求所展开的多维探索和取得的发展成果。 相较而言,50年代梁世雄仅是偶作花鸟,且较为传统,自70年代后期重拾,一直延续至今,与其人物画形成前后接续、各有侧重的局面。但无论是哪一种题材,都与其山水、人物一样,注重写生的所见所感;同时,又在这一特定的画科中寄寓吉祥、表达生动活泼的生命意识乃至生生不息的精神感怀。他的花鸟画,一种属于雅俗共赏的传统题材,如梅竹水仙。在表现上,他活用传统技法,拓新图式空间,如水仙或用双钩设色或用水墨结合白描,而水仙形态及组合关系的提炼均来自写生,有的强调近浓远淡,对水仙蒜头的开裂也有精微描写,有的画于山涧之间,绘出水中倒影。梅花的表现也是如此,既吸收了关山月满密繁茂的构图、浓重的红黑对比,又注意到枝干前后穿插的空间层次,在用笔中时见飞白,画出立体感;画中或题古今诗句,或直接用名句为画题,如元代王冕的“散作乾坤万里春”,清代李方膺的“东风吹着便成春”等,以梅迎春,还有的诗句则点出梅花高洁品质,如题“风来似有香”“梅清香自远”等。诗画相合中常能翻出新意,如《红梅颂》所题略变清代沈钦圻诗句,将“独立江山暮,能开天地春”改为“傲立江山晓,盛开天地春”,境象为之一变,更具时代气息。 另一种属于岭南花木。梁世雄常取之入画者,有荔枝、木棉、紫荆、鸡冠花、金橘等,别有一番热烈的情绪。这些花果色彩鲜艳、蓬勃饱满,伴随着特定的时令,积淀了丰富的吉祥寓意。梁世雄多以实写的手法表现其在阳光照耀下的质感、色感,水分充足,对比强烈,在强调视觉张力的同时,表达了旺盛的活力,灿烂的生命和内心的欢快。此外,与日常生活观赏相关的金鱼也成为他经常描绘的题材,动态捕捉中尤见其写生造型的能力,如正面游来的金鱼,透视、体量俱在,且有笔有墨,显得可爱而生动。 梁世雄 古松赞 179cm×390cm 纸本墨笔 2008年 最能体现梁世雄花卉作品内在精神气质的当属古柏苍松、千年胡杨。自80年代中期以来,梁世雄便常将山水写生中所见古松柏提取放大,或绘为单幅,如《南岳松涛》《翠柏常青》《长青图》等,强调老干的茁壮遒曲,笔墨皴擦犹如处理山石一般,显其苍辣,或与梅、与鹰组合,写出傲雪迎春的双清气质与“高瞻远瞩”、“傲视群雄”的雄大气魄。此后,松柏题材与其山水画一直相伴而行,在21世纪前后,一些巨幅松柏开始出现在他笔下,老笔纷披、雄浑饱满,意象浑成。其中《翠柏长青》,画千年古柏,拔地而起,旋转而上,焦墨干笔,体感极强,郁郁葱葱,苍劲挺拔,占画一半,浑圆而有张力。其他或是一棵巨松盘曲撑满画面,在月光中舒展苍龙之姿,如《龙松图》《苍松万古春》《明月松间照》等;或是松树群体扑面而来,如《古松赞》,以大尺幅绘五松挺屹,并题荆浩“古松赞”句,“不凋不容”,大有“君子之德风”。在传统中国画里,强调古木与空间关系者,被视为山水,而突出古木刻画者,则列入花木。但在梁世雄的笔下,二者互相渗透。如果说本文山水画部分所述的千年胡杨,有花木画的集中刻画,象征着“生命之伟力”;那么21世纪前后,梁世雄在描绘这些松柏古木时,就如同在画大山大水一般,除了笔墨的融通之外,更有着一种对于自然造化精神的深刻感悟,自己完全与描绘对象合一同在,充溢着一股永不停息的生命活力与艺术创造力。 回顾梁世雄先生的艺术人生和艺术成就,既是对其从艺七十年辛勤耕耘所取得丰硕成果的总结与致敬,从中也可以看到岭南画派薪火传承的蓬勃活力,更可以管窥新中国至今中国画守正创新、自信自立又广泛融汇的发展道路。值得注意的是,梁世雄先生继承发展岭南画派的优秀传统而表现了中国气象。他以来自写生的视觉经验丰富了笔墨语言,但笔墨深处是以真情实感“迹化”对象的写意精神。年届九十的梁世雄先生仍然保持着旺盛的艺术生命力,这种生命力源自在写生中以“自然为师”,以脚步丈量祖国河山,在壮游中感悟自然的生生不息;源自“天行健,君子以自强不息”,以持之以恒的探索精神修养人品、锤炼画格,在宽博平正中积为刚劲雄健;源自“苟日新,日日新,又日新”的创新追求,在与时代同行中书写壮丽华章。2019年,梁世雄先生在中国美术馆举办“心随江山”的捐赠收藏展,捐赠各时期代表作二十件套,将自我创作汇入国家收藏、融入民族文脉,既表达了其对大美山河的热爱和讴歌之情,又体现出一心报答祖国的热忱之心。