日前,随着最后一批指墨作品从大中华环球金融中心撤展,这场持续42天、跨越深圳两大核心城区的非遗活化实验告一段落。回溯这场始于秋初的文化行动,手指书画这项拥有四百年传承史的深圳非遗,在社区与商场的双轨实验中找到了当代生存的新路径。

【9月20日】

社区展厅的指温

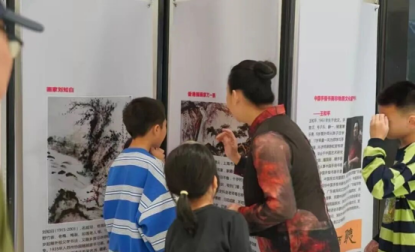

龙岗街道党群服务中心二楼,50余名学员的目光聚焦于王和平的手指。这位非遗传承人的指尖在宣纸上游走,墨色随之晕染开来。社区首展选取的60余幅作品,以“建党104周年”“改革开放47周年”为主题,在党群阵地构建起一个特殊的时空对话场。

“指墨非遗原来可以这么近。”一位带着孩子参与体验的家长如是说。这场由深圳市公共文化促进会总承办的活动,在社区层面完成了非遗传承的“毛细血管”级触达。

【10月11日】

商圈的破壁尝试

当展览移师罗湖商圈,茂业天地二楼的商业空间迎来转型。购物通道化身为非遗长廊,价格标签旁陈列着指墨作品说明。最引人注目的是零基础体验区,6岁以上的市民均可执指试墨,水写布上留下深浅不一的印记。

“购物间隙体验非遗,这种文化消费很深圳。”一名年轻白领的感慨,道出了商业空间文化赋能的新可能。据现场观察,工作日的体验区仍需排队入场,传统文化在商圈的破壁效应初显。

【活化密码】

双场景的传播实验

细察这场历时42天的实验,可见清晰的方法论创新——

在社区场景,通过“讲座+创作”的深度体验,强化文化认同;

在商圈场景,借助“展示+互动”的轻量化接触,拓展传播边界。

两者形成的闭环,让手指书画完成了从文化标本到生活方式的转变。

值得记录的是商场专场的运营细节。深圳市中龢手指书画研究院设计的知识普及小课堂,将非遗体验门槛降至6岁,同时探索“艺术引流+消费转化”的可持续模式。这种尝试,与深圳建设国际消费中心城市的战略目标形成微观呼应。

【战略视野】

非遗与城市的共生

2021年4月入选深圳市非遗名录的手指书画,正面临传承谱系的现代化转型。以广东省人民政府文史研究馆馆员、非遗传承人王和平为核心的艺术家们,通过多媒体呈现、互动教学等方式,让古老技艺持续焕新。

在深圳建设区域文化中心城市的宏观背景下,此次系列活动的意义已超越普通艺术展览。它成为观察城市文明培育的创新案例——当非遗传承突破单向传授,当传统文化资源与现代城市功能深度融合,千年指墨便在都市肌理中寻得了新的生长点。

数据显示,系列活动累计触达超1.2万人次。指墨非遗在深圳完成了一次成功的破圈实验,为其他传统文化的现代化转型提供了可借鉴的样本。