自1557年始,近千葡人,几千名黑奴,加以四千华商及百姓,便定居在澳门了,一位牧师于1570年在信中说:

当时岛上已有一座茅草屋顶的教堂,不到12年,葡萄牙人就在“该大陆的一个名为澳门的岬角上建起了一个非常大的居留地,内有三座教堂,一所为穷人治病的医院,以及一座圣·米塞里科迪亚的善堂。现在,它已成了一个拥有5000余名基督教徒的居留地”。1902年香港出版的《历史上的澳门》说,起初葡萄牙人并不向中国官府交纳地租,而是每年给汪柏贿银500两,1572年(隆庆六年)或1573年(万历元年),出于一个偶然的事件,葡萄牙人开始向明朝地方政府交纳濠镜(澳门)居留地的地租。原来葡萄牙商船在抽税的同时,向海道副使私相授受500两银子的“地租”——其实是以地租为名的贿赂,由于事情的暴露,海道副使只得宣称把这笔地租银送交国库,从此贿赂变成地租。万历年间的《广东赋役全书》把这笔地租记录在案,表明中国政府已正式允准葡萄牙人在濠镜(澳门)租地居留。

澳门南湾海湾风景绘画

1580年,澳门人口逾2万,并且很快成为“东方第一商埠”。

澳门—广州二元中心就这么产生。

这一期间的澳门,几乎独占了中国外贸转口的市场。《早期澳门史》中,作者龙思泰认为:

葡萄牙人在印度殖民,策划将整个贸易掌握在自己手中,他们达到了目的,在近一个多世纪的时期中,独自享有许多亚洲港口与里斯本之间的通商利益。他们在澳门的不毛之地定居下来,在七八十年的时期中,独占着中国市场。

面对澳门的旺市,加上沿海海“禁愈严,则寇愈盛”,嘉靖之后,隆庆元年,即1567年,明朝政府开始取消海禁,准许与东、西二洋易市、贩卖商品。及至万历年初(约1573年前后)又作出规定,可以向商人发给出洋“引票”,并征收“引税”。这回,还特地宣布,外国商舶来到广东,可以进入广州了。

这一开禁,通海者“十倍于昔”。

1835年澳门妈祖阁的外景

沿海的民间贸易,在海上有了飞速的发展,商人们集资造船,有财力者更独资造船,身兼商人与船主二任,出航南洋,甚至定居他国。

而明代中兴之臣张居正的“一条鞭法”,也相对促进了这一海上贸易。一条鞭法把赋税与徭役全部折纳为银两,即赋税的货币化、银纳化,如无大量流通的白银则不可。海上贸易,恰好把欧美大量白银吸纳入中国,据研究此间海贸易史的专家们认定,自1572至1821年的250年间,约有2亿比索(西班牙银元)流入了中国,“一去而不复返”。

十三行的诞生,当在明朝嘉靖、隆庆年间,这在本书前边自引的文章写过。尽管本书并非学术研究,可从历史事实的演绎中,去探讨十三行发生的时间,当也是重要的一个方面。著名史学家吴晗曾力排众议,认为十三行当为前明所留下的名称,他在为梁嘉彬的《广东十三行考》的评论中称:

……在粤海关未设之前,外商到粤贸易,地方政府不能不特别组织一个团体来对付,这个团体也许恰好是前明所留三十六行中之十三个行,因称之曾“十三行”。这一点琐细的考证,替著者的发见加以强化,也许是著者所愿意接受的吧。

吴晗这一论断实为不妄。因为,正是明代中、晚期开放海禁,允许商人出洋,也允许外商入广州,贡舶与市舶互动,在市舶司下“官设牙行,与民贸易”;又已有“客纪”“客纲”,使十三行的发生有基础。

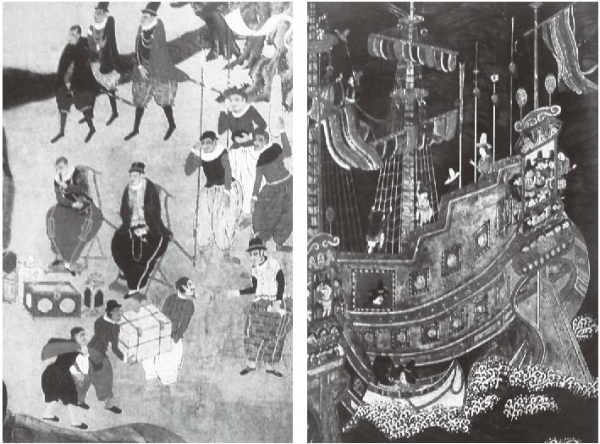

17世纪中国瓷器上的葡国大帆船

《广东新语》的作者屈大均,曾参与反清复明,清军破广州,遂遁入空门,又弃禅归儒,几度参与郑成功、吴三桂反清活动。后隐居著书,他的《广东新语·货语》中,第一次出现“十三行”之名,不可轻判为清时所有,毕竟他是明、清两朝之人,况且成书时,这一名称已是顺口而出,分明该名称使用已久。其“黩货”条云:“东粤之华,其出于九郡者,曰‘广货’;出于琼州者曰‘琼货’,亦曰‘十三行货’;出于西南诸者曰‘洋货’。”“货物之所以分输入地区管理,乃行会组织的原因”。

至于梁廷楠《粤海关志》中更为明确:“国朝(指清)设关之初,蕃舶入市者,仅二十余柁。至则劳以牛酒,令牙行主之,沿明之习,命日十三行。船长曰大班,次曰二班,得居停十三行,余悉守舶,仍明代怀远驿旁建屋居蕃人制也。”

这里,关于名称、地址,都很明了,均为“沿明之习”。可见十三行于明早已有之。至于史料上有称明为“三十六行”,那也是数字变化、行商或多或寡之故。

如果屈大均的《广东新语》成书较晚,但他的《广州竹枝词》中出现的“银钱堆满十三行”,当更早一些。而梁嘉彬则根据16世纪葡萄牙的记载,1555年(嘉靖三十四年),广州的商行,被广州、泉州、徽州三处的十三家商号(行)垄断,这,当是十三行之初始。

笔者在写本书前,参阅的大量史料,更又找到了一个颇有意味的旁证,因为十三行的洋商,都被叫作×官(亦有转译为观,外文为qua或 quan),如潘启官、卢茂官、叶仁官等,无独有偶,在明代,郑芝龙作为闽粤沿海海上行商的首领,也在西方史籍上称之为尼古拉·一官(nicolas I quan),而他的叔叔则被称之为二(粤音)官(niquan)。郑芝龙之子郑成功则是从荷兰人手中收复台湾的民族英雄。可见,十三行里洋商的称谓,也是“沿明之习”。而这相传是闽商的习惯。

之所以作如此繁琐的论证,因为十三行的诞生,当是此书之关键,亦不妨给争讼纷纭的学术界投一发炮弹。

此际,我们不应忘记的还有,在中西文化交流史上,一位赫赫有名的历史人物,经澳门到了当时两广总督府所在的肇庆,而后再一路北上,到了京城,把西方的科学技术输入中国——这个人,便是意大利的传教士利玛窦。

这是万历年间。不少历史学家对万历年情有独钟,认为那是中国历史上一个相当重要的时刻。黄仁宇的《万历十五年》曾倾倒了新时期多少大学生及学者。

而当时的国师徐光启,则与利玛窦一道,译过不少科学技术的著作,如《几何原本》《泰西水法》《测量要义》《圆容通义》《同文算法》等,同时代还有个李之藻,亦与利玛窦译有《浑盖通宪图说》,以及亚里士多德的《逻辑学》(《名理探》)。值得关注的是,徐光启对西方主要政教亦有所研究,他甚至向利玛窦请教过西方的政教,甚至想上欧洲去认真考察一番,他希望能会通中西,以求超胜,不曾小窥科学技术,要虚心接受人家的各项成果。

粤海关检查站

明末的启蒙思想,也应是作为“进入近代”的一个证明,这包括黄宗羲、李贽、顾炎武、颜元、戴震、章学诚等一批大学者、大思想家及历史学家,他们的“天子庶人,通为一身”论,他们的“为天下之大害者,君而已矣”的观点,还有“道器合一”的思想……都与西学东渐有着密切的关系。可惜,一个更落后的游牧民族入主中原,竟几乎断裂了这一启蒙思想的延续,且延缓了近代化的历史进程……

因此,这里不得不再强调另一个“物证”。那便是明末出现的“十三行”。

著名学者曾昭璇是这么认为的:

明清以来,自欧洲资本主义国家兴起,我国传统的“朝贡贸易制度”向“商业行馆贸易形式”转变,明末出现了“十三行”,即贸易已转向商业资本经营阶段。

毫无疑义,这已是一个显著的近代之证明。

录下这段话,自有百般感慨,倒不全因自己本是十三行的后人,要为十三行正名,只是刚刚辞世的曾老,所揭示的意义迄今仍未有多少人认识到。